|

Basic On-board Training of Fisheries Sciences

|

水産学附属練習船「おしょろ丸」に乗船し,水産学の対象となる海というフィールドを実体験すると同時に,フィールドに出るために必要な船の航法や海図等を通した地学の理解,またイカ等の生物採取,イルカ等の観測等により生きた海洋生物に接し,海洋生物の生息を理解します。全体にグループ学習を通して船という空間での規則正しい共同生活を体験します。

【関連動画】

北海道大学 ※準備中

水産学部 ※準備中

|

教員:

目黒 敏美(北海道大学大学院水産科学研究院)、 芳村 康男(北海道大学大学院水産科学研究院)、 前川 和義(北海道大学大学院水産科学研究院)、 山口 篤(北海道大学大学院水産科学研究院)、 細川 雅史(北海道大学大学院水産科学研究院)、 平譯 享(北海道大学大学院水産科学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

本シンポジウムでは、環オホーツク海地域の環境を広域に論じました。

河川や海洋の環境汚染を防ぐことのみならず、川がもたらす海の恵みにも着目し、国境を越えた広大なシステムを将来にわたって持続可能な状態に保っていくことが極めて重要であるという認識を共有し、国際的な協調に向けた環オホーツク海の研究ネットワークの構築を模索します。

ここでは、プログラムのうちいくつかを映像でご紹介しています。

【プログラム】

2009年3月24日

13:00 開会の挨拶

本堂武夫(北海道大学副学長・理事)

森田康志(北海道開発局開発監理部次長)

13:15 ニトロベンゼン漏洩事故による漁業への影響の調査および評価

劉海金(中国水産科学研究院教授)

14:00 揚子江と珠江の環境変化が水産業にもたらす影響

李継龍(中国水産科学研究院教授)

14:45 中国における環境支援

加藤俊伸(国際協力機構(JICA)東・中央アジア部次長)

15:30 休憩

15:45 ”巨大”魚付林の保全

白岩孝行(総合地球環境学研究所/北海道大学低温科学研究所准教授)

16:30 オホーツク海の環境が日本のサケに及ぼす影響

帰山雅秀(北海道大学水産科学研究院教授)

17:15 閉会の挨拶

【関連情報】

第2回 アムール・オホーツクコンソーシアム国際会合 (サステナビリティ・ウィーク2011オフィシャルサイト)

|

教員:

本堂 武夫(北海道大学低温科学研究所) 、森田 康志(北海道開発局開発監理部)、劉海金(中国水産科学研究院) 、加藤 俊伸(国際協力機構(JICA)東・中央アジア部) 、白岩 孝行(総合地球環境学研究所/北海道大学低温科学研究所) 、帰山 雅秀(北海道大学大学院水産科学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 公開講座でさがす, 複合分野/学際, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

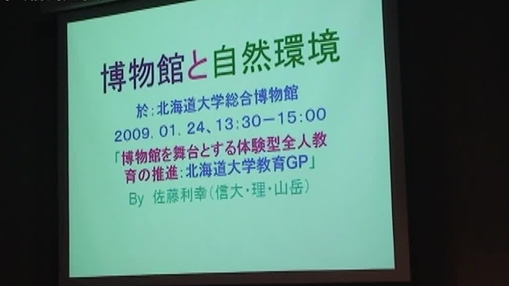

文明と科学・自然環境について「遺したいものやまやま」の見地から「博物館、自然環境」について私的考察を試みたい。

全人教育と全人活躍の場をスケーリング解析からも言及したい。

|

教員:

佐藤 利幸(信州大学理学部) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育学部, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

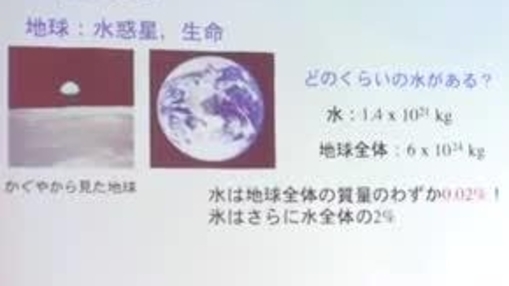

宇宙には,どんなところにどのような氷があり,それらは惑星や彗星などの形成とどのようなかかわりをもっていたのだろう? 暗黒星雲にあった氷微粒子が集まって太陽系の惑星がつくられていった物語をひもといてみよう。

|

教員:

香内 晃(北海道大学低温科学研究所) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

気候はなぜ変動するのでしょう?科学者たちはどうやって変動を監視しているのでしょう?これらの疑問に答えます。また、世界各地にいる研究仲間たちの取り組みやその素顔もお話いたします。

|

教員:

藤原 正智 (環境科学院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ペットボトルや家電製品がリサイクルされアジア各国に輸出されています。日本は世界に先がけ循環型社会という制度を作っているが、本当に環境に優しい結果を生んでいるのか。この問題を世界の視点から考えてみます。

|

教員:

吉田 文和 (経済学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 心理/社会学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

捕鯨をめぐり、日本は欧米諸国や環境保護団体から批判されています。この問題を、国際法の観点から考えてみよう。鯨の保護か、海洋生物資源の持続可能な利用か-多元的な国際社会での「環境保護」を巡る複雑な現実が見えてきます。

|

教員:

児矢野 マリ (法学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 法学部, 法律/政治 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

地球のオーロラは大気中の酸素や窒素が出す固有の色をしています。木星などにもオーロラが存在しますが、その光の色は地球と異なります。オーロラを観測することにより、その星の大気と宇宙環境を知ることができます。

|

教員:

渡部 重十 (北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

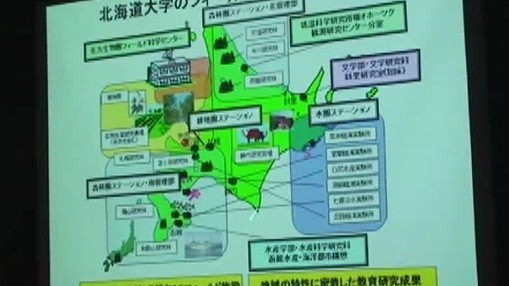

平成16~18年度の現代GP「北方地域人間環境科学教育による地域活性化」は、北海道に固有の自然・文化・社会・産業にかかわる教育を展開し、北海道地域全体をわが国における貴重な教育資源として開発し、国民全体に活用してもらうための環境教育ならびに社会教育の基盤を整備し、地域活性化のためのノウハウの蓄積をはかることを目指して行われました。その取り組みの概要および問題点について報告します。

|

教員:

上田 宏(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北方生物圏フィールド科学センター, 北海道大学教育GP, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠 (高等教育推進機構) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

理系や文系に関係なく、科学リテラシー確立のためのコースであり、科学者になるためのコースではありません。このコースでは、主に天文学、地球科学と生物を学び、宇宙の進化から生命までを見ていきましょう。

また社会問題などにあらわれる地球温暖化や放射性廃棄物の問題は、人間の決めた分野で言うと、物理、化学、生物、地球物理にまたがっています。このため、これらの問題を議論するときには総合的な科学的知識が必要となります。そうした総合的な知識を得るためには、統合的なサイエンスのコースが最も適しています。このコースではサイエンス1およびサイエンス2で自然科学のすべてを概観できるようになっています。またこれにより自然界の構造的理解が明確にできるようになるでしょう。予備とする基本的な知識も必要ありませんので文系でも安心して受講できます。また、理系学生でもサイエンス全般にわたっての理解や、サイエンスとは何かを知っておくことは重要です。このコースでは、サイエンスに対しての知識と、大局的な理解を目指します。

この授業は、アメリカでその重要性が認識され、現在広く行われている統合的科学授業に基づいています。日本では、このコースが最初の試みとなりますが、世界標準の内容に基づきますので安心して受講してください。

この授業の目標は以下の通りです。

1.将来の仕事に役立つ科学的知識を得ること

2.放射性廃棄物や環境問題、遺伝子組み換え食品や食品照射などの科学に関係 する社会問題に関して自分で判断できるだけの科学的知識を持つこと

3.将来自分の子供に科学を教えられるようになること

4.人間の叡智と科学の楽しみを知り、自然科学的世界観を構築すること

|

教員:

鈴木 久男(理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

グラフ理論は自然科学のみならず、工学あるいは社会科学上の問題における要素間の関係を点と辺で表すことにより問題の見通しを立てやすくし、与えられえた問題の難しさを、 その解が存在するか、存在したら、どの程度効率の良いアルゴリズムが構成できるかという観点から解析・評価するための道具である。さらに個々のグラフの性質を巧妙に使ったアルゴリズムが開発され、実際に様々な場面に適用されている。

この講義ではグラフ理論の基礎的な概念/適用方法を定理とその証明のみに終始することなく、できるだけ豊富な具体的例題を通して説明することによって直観的に理解し、各自に演習問題を解いてもらうことにより、その理解を深めることを目的とする。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

理系や文系に関係なく、科学リテラシー確立のためのコースであり、科学者になるためのコースではありません。このコースでは、主に物理と化学を学び、力と物質について理解しましょう。

また社会問題などにあらわれる地球温暖化や放射性廃棄物の問題は、人間の決めた分野で言うと、物理、化学、生物、地球物理にまたがっています。このため、これらの問題を議論するときには総合的な科学的知識が必要となります。そうした総合的な知識を得るためには、統合的なサイエンスのコースが最も適しています。このコースでは自然科学1および自然科学2で自然科学のすべてを概観できるようになっています。またこれにより自然界の構造的理解が明確にできるようになるでしょう。予備とする基本的な知識も必要ありませんので文系でも安心して受講できます。また、理系学生でもサイエンス全般にわたっての理解や、サイエンスとは何かを知っておくことは重要です。このコースでは、サイエンスに対しての知識と、大局的な理解を目指します。主に、物理と化学の内容を理解し、サイエンスの本質に迫ります。

また授業中に皆さんに解答用のリモコンをお配りしますので、授業途中に出される問題やアンケートに答えてもらいます。クイズ番組の解答者になったつもりで授業を楽しんでください。毎回ランキングで優秀解答者は景品がもらえます。易しい問題だけでなく、理系の優秀者でも難しい問題も混ぜますので、景品をもらうのは優秀さよりも運が重要になるかもしれません。

決してトピックス的な授業ではなく、重要なサイエンスの知識を網羅しますので、一緒に人類の叡智を楽しみましょう。

この授業は、アメリカでその重要性が認識され、現在広く行われている統合的科学授業に基づいています。日本では、このコースが最初の試みとなりますが、世界標準の内容に基づきますので安心して受講してください。

|

教員:

鈴木 久男(理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠(高等教育推進機構) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

特定領域「植物の膜輸送」のワークショップが京都で開催された時に植物の元素分析に関するセミナーを開催いたしました。実際に分析を行う場合の注意点、機器の選択などについて紹介いたしました。

具体的な内容については、スライドをご覧ください。

|

教員:

信濃 卓郎(農学研究院) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大自然史研究の系譜 植物

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション 高橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 高橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 高橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

高橋 英樹(総合博物館) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

「地衣類(ちいるい)とは何か?」「自然界における地衣類の役割」といった、ごく基本的な知識から「ひとに与える地衣類の価値と役割」「有名な日本の地衣類学」また、3月3日より開催される企画展示『クラーク博士と札幌の植物』に関連し、「北海道の地衣類学におけるクラークの研究の役割」「絶滅の恐れがある地衣類」など、普段あまり聞くことのない『地衣類』の世界について、詳しく、そしてわかりやすくお話します。

|

教員:

スヴェトラナ・チャバネンコ (総合博物館) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

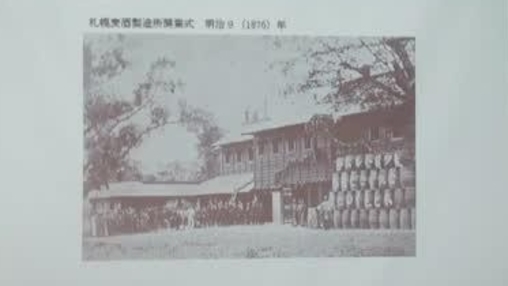

北大自然史研究の系譜 魚類

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション ?橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 ?橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 ?橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

今村 央(水産科学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大自然史研究の系譜 昆虫

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション ?橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 ?橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 ?橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

諏訪 正明(名誉教授) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大自然史研究の系譜 地学

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション ?橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 ?橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 ?橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

加藤 誠(名誉教授) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Industrial and Applied Mathematics

|

水産・海洋における物理現象を解析するための数学的手法(常微分方程式,偏微分,フーリエ変換,ラプラス変換など)を物理現象と対比し,物理・数学の初心者でも容易に理解できる講義内容とする。

|

教員:

芳村 康男(北海道大学大学院水産科学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Laboratory Work on Marine Resouces III

|

海洋資源科学に関わる専門応用領域の理解に必要な数値モデリング,応用数学,衛星リモートセンシングなどの実験・演習を行い,その技能,知識および解決能力を身につける。

|

教員:

芳村 康男(北海道大学大学院水産科学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Basic Techniques in Dentistry

|

歯の基本的な形態を理解するとともに、歯科臨床で必要とされる造形法の基本的技術を修得する。

エクセレント・ティーチャー

本講義を担当している土門卓文教授は、平成19年度エクセレント・ティーチャーに選ばれています。

授業実施上の取組・工夫などについては、こちらをご覧ください。

|

教員:

土門 卓文(北海道大学大学院歯学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 医学/保健学, 学部でさがす, 歯学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

概要

複雑系研究の代表的なトピックスである「カオス」「フラクタル」の基本的概念を習得する。特に、複雑なシステムを非線形力学系、セル・オートマトン等で計算機上に再現し、そこに現れる複雑な系の挙動・性質がカオスやフラクタルの概念とそれらの特徴量、すなわち、リアプノフ指数やフラクラル次元等によって識別できることを、2年次に既習の初等的なC言語プログラミングを実際に行ってもらうことで学習する。

(1) 線形と非線形、脳における非線形(事例紹介)、運動方程式とその線形化、生態系の方程式とその差分化

(2) 非線形写像

(3) 軌道の稠密性

(4) 写像の折りたたみ度と軌道のエントロピー、軌道安定性とリアプノフ指数

(5) 分岐現象とカオス

(6) 研究紹介#1: 社会科学におけるカオス現象 — 労働市場の数理モデル—

(7) 数値計算の準備

(8) 非線形力学系とカオス

(9) アトラクタの埋め込み次元と相関次元

(10) 自己相似性とフラクタル

(11) 複素力学系と確率的フラクタル、フラクタル次元

(12) マルチフラクタル

(13) 研究紹介#2: 生態系にみられるフラクタル — ムクドリの群れに見られるフラクタル構造 —

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-ようこそ思考のワンダーランドへ-

|

科学者の仕事は想像がつくけれど、哲学者とはいったい何をする人なのだろう–そう思ったことはありませんか?世界の真理を究明し、よき人生を巡る深遠な問題を沈思黙考している人–なるほど。または自分たちには解きがたい難解な問題に答えられる賢い人、そんな風に考えている人もいるかもしれません。

でも実際はちょっと違うようです。哲学者って「わからないことが大好きな人」たちなのです。はるか古代ギリシャの昔から今に至るまで、多くの哲学者が、パラドクス〔考え方の道筋はあっているようだが出てくる結論には到底納得できないというような議論〕や、懐疑論〔われわれの常識からすれば絶対否定したいが、なかなか理屈ではうまく反論できない議論〕の分析に延々と取り組んできました。パラドクスや懐疑論の世界をのぞいてみると、われわれの脳を揺さぶり、めまいを覚えさせるような、奇妙で刺激的な「わからなさ」が満載です。

今回の話し手、山田友幸さんは、このようなパラドクスや懐疑論の世界へみなさまをいざないます。出てくる問題はみな考えるほど不可解だけど魅惑的なものばかり。ではみなさま、めくるめく思考のワンダーランドを一緒に探検いたしましょう。

紀伊國屋書店札幌本店 2011年5月29日

|

教員:

山田 友幸(文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |